俞兆鹏: 追忆我在复旦大学历史系的老师和同学 |

|

俞兆鹏 作者为南昌大学历史系教授、江西省文史研究馆馆员

1956年9月至1961年8月,我在复旦大学上学五年。这五年时光,对我的人生产生了深远的影响。那时候复旦大学历史系可谓名师荟萃,大家云集。老师言传身教,同学互相学习促进,塑造了一个学术氛围浓郁的环境,至今令人十分怀念。如今我已是耄耋之年,想把对老师们和同学的回忆写出来,以飨读者。

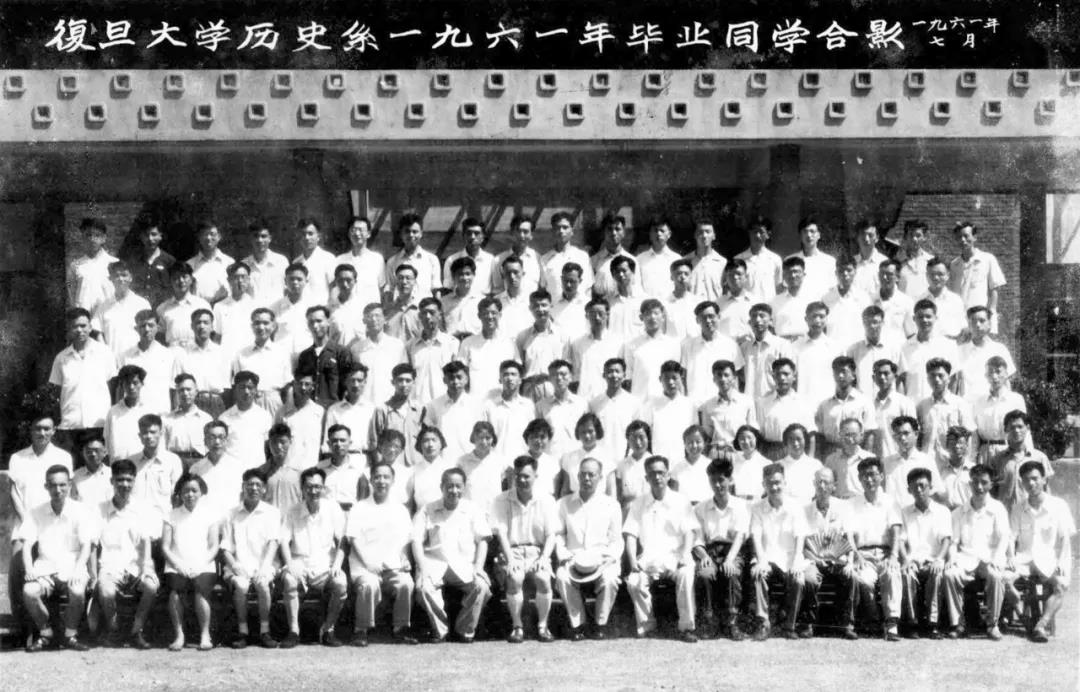

图 |复旦大学历史系1961年7月师生合影。一排:朱永嘉讲师(左二)、胡绳武系副主任(左五)、周予同教授(左七)、周谷城教授(左九)、谭其骧系主任(左十)、赵人龙讲师(左十一)、金冲及讲师(左十二)、邓廷爵讲师(左十三)、李沨讲师(左十四)。三排右五为学生俞兆鹏

一、校园在大力发展,一派欣欣向荣 1956年初,中国的农业和私营工商业的社会主义改造已基本完成。这时,毛泽东主席认为,新民主主义时期的大规模阶级斗争基本结束,我国开始进入社会主义社会,今后工作的重心应转向经济建设。在1956年1月20日中共中央召开的知识分子会议上,他又指出:现在我们要搞科学、搞技术革命,要在较短时期内造就大批高级知识分子和更多普通知识分子。同年4月,他又提出“百花齐放、百家争鸣”作为繁荣和发展社会主义科学文化事业的指导方针。为了适应国家发展形势的需要,1956年高考扩大招生名额。我就在这一年的8月考取了复旦大学历史系。 复旦大学历史系1956级共有85名学生,其中极大部分是调干生,应届高中毕业生只有10多人。当时国家并不富裕,粮食实行计划供应,但却优待大学生。我们读书不用缴学费,还每月发给12.50元的伙食费,吃饭不定量。经济困难的同学还可分别申请每月2元、3元、4元三等助学金。 当时,复旦大学的校园并不宽大。我们年级住在学生宿舍10栋。学生宿舍四周以竹篱笆当围墙。学生宿舍与教学区之间还隔着大片荒地,为扩建校舍正在大兴土木,平整土地时常会挖出棺材和尸骨。后来这里新造了物理二系的原子能楼。 随着高教事业的发展,尤其是“双百方针”的提出,当时的政治环境空前轻松。人情振奋,教师积极讲课和进行科学研究,能自由地发表个人的学术见解,学生也努力学习,深感自己责任重大,前途光明。 当时历史系共有50多名教师,其中有14名教授、2名副教授。在复旦大学历史系,大师级的著名教授特多,学生们为此感到自豪,对老师十分崇拜,上课皆能专心听讲,老师们也各显风采,令人难忘。

二、老师们风采各异,专业造诣深厚 原先历史系主任是著名的中国思想史专家蔡尚思教授,后来系主任换成了中国历史地理权威专家谭其骧教授。 给我们上“中国历史文选”和“中国经学史”课的是周予同教授,他是我国著名的经学史专家,曾任复旦大学教务长。他身躯微胖,口才很好,上课时常穿着一件青灰色长衫,头发梳得光光的。当时全国高校尚无统编教材,他上课前先发给我们油印课文,讲课时总要在黑板上把大量资料抄给学生。除了讲课,他更重视给学生介绍学术动态和学习方法。他说研究历史必须懂得天文学、地理学、地质学、古生物学、人种学、民俗学、考古学、建筑学、文学艺术、哲学、古汉语、外国语,并具有一般的自然科学知识。他鼓励同学们努力学习,争取成为历史学家,他常称学生为“小专家”。他说学历史大有可为。记得1956年11月2日下午,他曾向同学们介绍中国科学院历史研究所的12年(1955—1967年)远景规划:综合大学将有历史系学生7500人;将培养综合大学教授600人、讲师700人、留学生575人(其中2/5培养成博士,3/5培养成副博士研究生)。周予同教授有个美女助教贺卓君,她在给学生上辅导课时,因见许多学生年龄比她大得多,常羞得满脸赧红。 同学们最喜欢听周谷城教授讲课。周谷城先生著有《中国通史》和《世界通史》两部大书,又是毛泽东主席的同乡、同事和老朋友,名气极大。他来上课时,总是西装革履,有时还提着手杖,洋气十足。他有着浓重的湖南口音,但说话很风趣。他给我们上“世界上古史”课,一上来就以缓慢的速度一字一句地念讲稿,便于学生笔记,讲义十分精简,也不需要解释。念完讲稿,他就海阔天空地给学生讲学术动态和自己的见闻。当时他正与人开展形式逻辑学的辩论,曾连续发表十论形式逻辑的文章来批驳论敌。在中国古代史分期问题上,他既不同意范文澜的西周封建说,也不赞成郭沫若的战国封建说,认为西汉还是奴隶社会。这里我们不论其观点的是非曲直,其学术研究的独立自主精神是令人敬佩的。周谷城先生知识渊博,有时还大讲他对甲骨文的新见解。他常以“博大精深”四字来鼓励学生多读书。1957年3月21日毛泽东主席约见周谷城谈话,次日上午上课时,他就向学生讲他与毛泽东会见并一起游泳时的细节,非常有趣。 值得一提的是为我们讲“中国文学史”的中文系两位副教授赵松庆、刘季高。赵松庆蓄着覆颈长发和垂胸长须,一直穿着一件陈旧的黑色长衫,说话声音很小。但他学识广博,上知天文,下晓地理,学贯中西,懂多种外语,熟悉自然科学,论著写而不发。他无家属,夜睡地板书堆中,年纪不小,却还是个副教授,同学们把他看作是一个神秘的怪人。刘季高主要讲“中国文学史”后半部分,讲课水平也很高。

三、同学们和睦相处,学习热情高涨 我觉得,复旦大学掀起教学与科研的高潮,主要是在我入学的头一年。1957年夏季以后,由于接连开展整风反右派斗争和大跃进运动,学生们用了大量时间去参加政治活动和下乡下厂劳动,正常的教学秩序受到了严重冲击。虽然如此,但毕竟没有完全停课。从总体上看,复旦大学浓厚的学术气氛和教师们严谨踏实的学风的熏陶,仍对学生们产生了深远的影响。因此,至改革开放后,历史系1956级的毕业生中涌现出一批颇有成就的学者。如,朱瑞熙成了上海师范大学古籍研究所的所长、研究员,还曾被选为中国宋史研究会会长。李华兴成了复旦大学教授,后又调任上海社会科学院历史研究所常务副所长,他是研究中国近代思想史的专家。庞树奇成了上海大学教授,对重建和拓展社会学作出了重大贡献。王超成了南京大学教授、研究中国政治制度史的著名专家。孙言诚成了齐鲁书社的总编,编辑出版了大量具有学术价值的书籍,他自己也发表了不少论著。杨青联合国内著名学者创建了武夷山朱熹研究中心,并出任秘书长,他自己也成了研究闽学的专家,2014年出版了个人文集《古榕须根》。祝求是在宁波市广播电视大学任教,一生孜孜不倦地从事学术研究,2014年他以86岁的高龄还出版了《张苍水海上春秋编年辑笺》新著……至于我,也成了南昌大学教授,发表出版了500多万字的史学论著,被评为江西省优秀研究生导师,还受中央文史馆之聘担任《中国地域文化通览·江西卷》的主编。( 责任编辑 | 杨之立)

|

版权所有:上海市文史研究馆

沪公网安备:31010102003435号 政府网站标识码:3100000112

沪公网安备:31010102003435号 政府网站标识码:3100000112