信息来源:编研室 作者:周峥嵘 发布时间:2020年10月22日

10月21日下午,由上海市文史研究馆口述历史研究中心和民革上海市委会理论文史研究委员会共同主办的“《武重年口述历史》出版座谈暨武重年先生追思会”在上海民主党派大厦举行。来自民革上海市委、上海市文史研究馆、上海大学图书情报档案系、上海书店出版社、上海市文史资料研究会等单位代表及武重年先生亲属故交四十余人参加了此次座谈会。座谈会由民革上海市委理论文史研究委员会主任、上海大学马克思主义学院副院长高立伟教授主持。

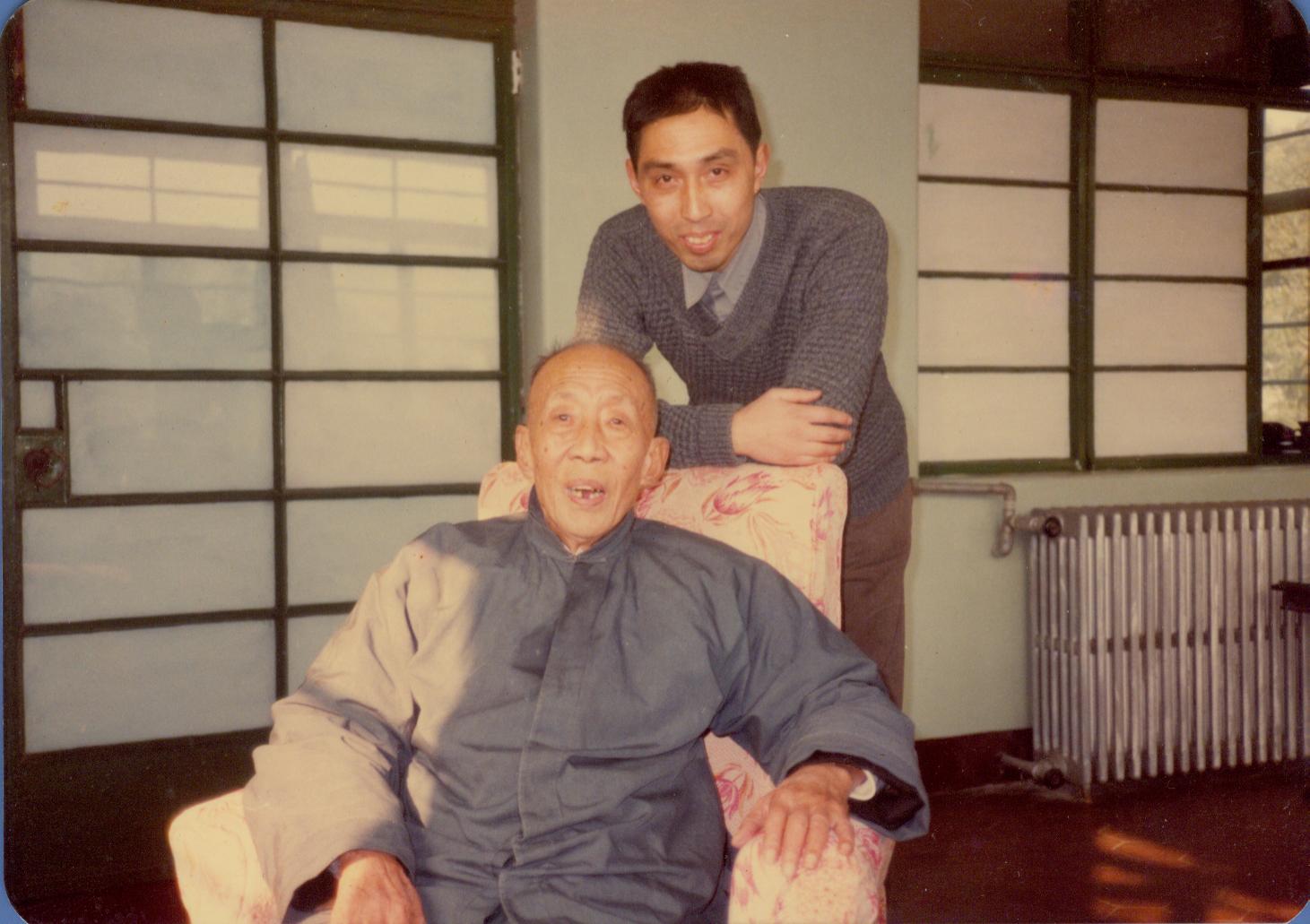

图|上世纪80年代,武重年(后排)陪父亲武和轩参加全国政协会议时留影

图|《武重年口述历史》书封

武重年(1938—2017),山西文水人,毕业于中国人民大学档案系,长期在上海图书馆工作,参与上海大学文学院(原复旦大学分校)档案学专业的创建。专长档案学、图书馆学研究与教学,著有《档案文献编纂学》等。曾任民革中央委员,第七、八、九届上海市政协委员,第九、十届民革上海市委会常委,2005年被聘为上海市文史研究馆馆员。其父武和轩(1902-1986),曾用名肇煦,早年毕业于日本东京帝国大学政治学专业。回国后,曾在国民党中央党部和国民政府内政部、蒙藏委员会任职多年。上世纪30年代因参与反蒋活动一度被开除国民党党籍。抗战胜利后,当选为国民大会代表,后又任立法委员。1949年9月,与其他52位立法委员联名发表《原国民党立法委员脱离国民党反动派宣言》,宣布起义。中华人民共和国成立后,武和轩长期担任民革上海市委副主委、全国政协委员、上海市政协委员等职。其母为清代重臣祁寯藻之后。舅舅祁式潜为国民党元老居正女婿,1937年加入中国共产党,曾以国民党中央银行专员身份为掩护,抗战胜利后为中共隐秘战线杰出代表吴克坚所领导的情报系统工作。另一位舅舅祁式之(堂舅)1938年入党,抗战胜利后受党组织派遣,赴上海参加吴克坚情报系统,直接指挥了陆大公起义。

文如其人,

《武重年口述历史》具有独特的史料价值

图|上海市文史研究馆党组成员、副馆长沈飞德发言

上海市文史研究馆党组成员、副馆长,《世纪》杂志主编、上海市文史研究馆口述历史中心秘书长沈飞德首先发言。他表示,在武重年馆员逝世三周年之际召开他的口述历史的出版座谈会,共同追思缅怀武老,是我们大家的共同心愿。文史馆组织编撰《武重年口述历史》初心和价值在于:第一,上海文史馆创馆宗旨是敬老崇文,具体说就是敬老尊贤,崇文尚德,它的核心体现出了以人为本,具体到文史馆,就是以馆员为本,馆员是我们文史馆的立馆之基。我们一直在考虑怎么样积极地创造条件让我们的各位馆员尽可能地各擅所长、各尽所能。2013年7月,我们文史馆成立口述历史研究中心,开展口述历史丛书项目。这套书从筹备到2015年第一辑的推出,还是非常顺利的,武老的书我们将它列入这套丛书的第二辑。当初列进去的时候,武老在文史馆也不是年纪特别大的馆员,但是我们把武老作为我们口述历史的对象应该说是有充分理由的。武老的特殊家庭背景,他个人传奇的经历,特殊的社会关系,包括特殊的交往网络和他特殊的见闻,因此我们感觉到做武老的口述历史非常有必要、有价值。第二,武老知道我们文史馆安排做他的口述历史,积极响应,对文史馆的安排充满了感激之情。无论平时见面还是电话沟通,他总是一再感谢我们上海文史馆。他在做的过程当中抱着对历史负责的态度,非常认真,一丝不苟。这也是非常令人敬佩的。第三,现在呈现在我们眼前的这本武老的口述历史,它的价值和意义是多方面的。笼统地说,有非常高的历史文献价值。武老通过口述历史披露了大量鲜为人知的历史资料,在某些方面还填补了空白。我们《世纪》杂志在这本书出版之前就已经选刊了部分内容,反响很好。上海社会科学院盛巽昌研究员,自从我们《世纪》杂志发表武老的口述稿,他就非常关注。这本书出版后,他马上做了通读,并和我交流了他的观感:首先是文如其人。他和武老曾经在上海图书馆共事,看书中文字眼前就可以浮现出他的音容笑貌;其次披露了很多细节。当年他和武老都是中国人民大学档案系的学生,目前关于人大“反右”的内容,他很少在其它地方看到,因此武重年先生口述中相关内容是非常有价值的。有些武老不太了解的内容,他也愿意就自己所知写出来,作为武老口述历史的一个补充。令我们稍显遗憾的是,武老口述史中关于文史馆的这一段没有完成,出版社在审稿的时候对有些内容也做了一些技术的处理,比如关于秘密战线他两个舅舅的一段经历,总共9000多字。《世纪》杂志在今年第五六期分上下两篇全文发表。

图|上海市文史研究馆原馆长、馆员沈祖炜发言

上海市文史研究馆原馆长、馆员沈祖炜用“悲喜交加”来概括参会的复杂心情。他解释道:所谓悲,是因为今天的追思会我们是缅怀武重年先生,追思武先生多彩的一生。对于逝者,最大的敬意的表达方式,就是要有一种肃穆、庄严的感觉。另一方面,我们今天是《武重年口述历史》出版座谈会,这本篇幅不算大的书,浓缩了武先生一生多姿多彩的风貌。作为一本有史料价值、文献价值的口述史的正式出版发行,应该说是可喜可贺。

沈祖炜与武重年先生相识多年,作为政协委员的武重年先生给他的印象是一个襟怀、坦荡的人。他说:武先生很喜欢发言,对于一些社会时弊,敢于揭露、敢于抨击,只要他在会场,会肯定开得气氛热烈。武先生作为文史馆馆员,在文史馆的大小会议上也是比较善于发表意见,而且很多意见都是很中肯的,对于我们的社会发展是很有参考价值的。后来文史馆组织馆员编写《口述历史》,选中武先生作为对象,实际上是有一些重要的思考。因为他是非常有代表性,对民主党派的情况很熟悉,从他的人生可以反映民革本身的发展过程,也可以反映很多民主人士的情况。从武先生一生的人生轨迹来说,他在重庆出生,在南京成长,在上海工作,到北京是学习,至少四大城市都有亲身经历,而且他跨越的年代从抗战、解放战争和解放以后的新中国整个历史,都是亲身经历过的,而且他的父辈有那么多的故事,有那么多辉煌的业绩,通过武重年先生的口述把那些故事都能够交代得清清楚楚,无论是研究民主党派的历史还是研究新中国的历史,武重年这本口述史都可以提供很好的材料。武重年先生非常可敬,有非常敏锐的观察力,把人生经历的故事众多细节娓娓道来,这就是非常有价值的。撰稿人马长林先生同样功不可没。口述历史的访谈整理,口述者说要说得像自己,经过文字的整理以后,撰稿者写下来,也要写得文如其人。撰稿人既要尊重口述者,又要通过自身的妙笔生辉能够体现出口述者的风采来,这就是口述史的技巧所在。马长林先生掌握得非常好,所以能够使读者看了以后感觉文如其人,凡是熟悉武重年先生的,都感到武重年先生的音容笑貌就在眼前。

图|《武重年口述历史》撰稿人、上海档案馆研究馆员马长林发言

《武重年口述历史》撰稿人、上海档案馆研究馆员马长林1982年到档案馆工作后,与在上海大学档案系执教的武重年先生在专业上有交往。他从2016年2月开始做武重年先生的访谈,前后访谈20次,对武重年先生有了更深入的了解。在交往中,他深感武重年先生对上海民革、上海政协非常有感情,和父亲武和轩一样关心社会政治,针对社会的弊病也敢于说,三届政协委员每一届都有提案,而且有些提案都是被采纳了。武重年先生在积极参政议政方面表现非常突出,《武重年口述历史》一书书腰上“父子两代致力于上海民革的建设与工作,坚持与中国共产党风雨同舟”这个概括恰如其分、实至名归。除此之外,武重年先生事业心很强,作为人大培养出来的一代知识分子,很想做事情,但是因为命运的曲折,专业不对口,分到图书馆去了,但是后来他在图书馆通过函授的教育,拿了一个函授图书馆专业的本科学历,反映他非常要求上进,他在图书馆工作期间也编了很多书目。改革开放以后档案专业恢复,他又回归专业了,他是上海档案专业的创办人,在当时除了人民大学有档案专业,剩下的只有上大了。另外每次做口述的时候他都精心准备,事先做好功课,所以讲的内容都是非常细的,但是武先生对自己要求也非常高,20次访谈成稿以后,专家审定意见对这部书稿都做了肯定,但后来武先生还在考虑是不是要更加突出重点。马长林先生认为,武重年先生对他父亲在民革上海市委这段经历有一定了解,同时他自己的经历反映了上世纪五六十年代知识分子重要的人生活动,比如参加社教,然后下工厂,包括参加打麻雀、拆北京城墙等等,他都记录下来了。从他身上体会到了时代的变化,因此他的口述有深刻的含义,就是从一代知识分子的经历反映了时代的变化。

图|上海市文史资料研究会常务副会长祝君波发言

资深出版人、上海市文史资料研究会常务副会长祝君波虽然与武重年先生素未谋面,但他从出版价值的角度给予《武重年口述历史》一书很高的评价:其一,武重年先生通过讲述他父亲的人生经历反映这样一位人物1949年以前参与反蒋以及创建民革的历程,特别是解放前与53位原国民党立法委员一起宣布脱离国民党的统治, 1949年9月20日他们在《人民日报》发表了一个宣言,接受中共领导,决心努力学习争取新生。在1949年的时候很多人对共产党的情况不太了解,由原来国民党的53位立委宣布起义,这个份量比共产党中央出来说还大,这是一个历史性的贡献。它告诉我们夺取红色政权的过程,不仅有我们共产党人的付出,也有民革和很多党外人士的付出。武重年回忆他父亲参与这一段的史料,也是一个佐证,史料的价值就在这个地方。他父亲1949—1986年这一段的丰富经历书中也写出来了,如五六十年代受到毛泽东主席接见,1964年受到当时政治运动的批判,然后改革开放以后再出来参加民革和政协的工作。这一段正好折射了建国以后的曲折历史,这种从个人历史呈现时代的历史是最有价值的。其二,此书通过武重年个人经历反映时代的变迁。祝君波介绍,书中最吸引他看下去的内容包括其中一段“我的大学生活”“我在上海图书馆的经历”,还有建立档案教学专业。武重年先生在人民大学的大学生活实际上正反映了50年代大学政治斗争的背景,包括反右斗争。同样在上海图书馆工作的经历也非常精彩,武先生在上海图书馆不是一个高层领导,但是他写了那么一个阶段一些不太信任的知识分子被安排在图书馆那个部门里,他和这些人一对一交往,写得非常生动,有的人后来到了台湾从此不联系他了,有些人比如邱清泉之子邱国渭到了美国,他们这个部门中家庭背景非常特殊的一些人,把他们都写活了。这本书的特点之一是真实不回避;之二是有细节,生动。这本书能读得下去就是有细节,不会索然无味。第三,语言质朴。一点也不花哨,口述史就是要很平静地表述出来,不要带有很强烈的感情色彩。口述史带强烈的感情色彩变成文学创作了,最好是平静的陈述,让后人思考和研究。

图|《武重年口述历史》特约编审、上海书店出版社原文史编辑室主任完颜绍元发言

《武重年口述历史》特约编审、上海书店原文史编辑室主任完颜绍元与武重年先生深交多年,对其家世、经历非常熟悉,也谙熟近现代史料,他从书中涉及的国民党投诚将领在新中国成立后的特殊经历讲述《武重年口述历史》所蕴含的几则鲜为人知的独家史料,深度挖掘口述史料的文献价值。

图|上海书店出版社副社长孙瑜发言

上海书店出版社副社长孙瑜表示,上海文史馆口述历史丛书自2015年由上海书店出版第一批,截止到现在出了19本,第5辑的样稿我们已经进入审议和评估阶段了,估计2021年可能还有两种左右也会出版.这套丛书它独特的价值引起了各方面的反响,有一些书已经有重印了,价值确实比较高。上海书店出版社主要是以做近现代文史文献包括文史资料的整理加工为特色的,文史馆口述历史丛书也是作为重点书来运作。

怀武重年先生襟怀坦荡、忠诚尽职的风范

图|民革上海市委会原副主委项斯文发言

民革上海市委会员原副主委、陈仪外孙项斯文作为与武重年先生共事二十多年的老朋友,读完《武重年口述历史》一书后,非常感动,直呼“讲得好,写得好,编得好”,他评价老友武重年是民革中生代的领军人物之一,也是老一代的民革人到中生代民革人当中交接传承的关键人物。他总结武重年的特点有三:其一,正直。人非常正派、直爽,这是武重年很大的特点。大家说他逢会必讲,有时候人直爽也得罪人,他可能这上面也有所吃亏。其二,尽职。不管做什么工作,即使在民革里不在编不拿薪,在民革的一些委员会比如学习组、老同志联络组等等工作他都是很尽职的。包括到政协工作,书里说了4个提案,实际上还有一个提案,有是关于上海燃放鞭炮的事,他连续多年提这么一个提案。终于在他和其他人的共同建言下,上海燃放鞭炮禁止了,而且禁得非常彻底。他发言的时候哪怕没有什么其他问题提出来,最后遣词造句、标点符号都要提一点意见。第三,忠诚。他忠诚于党的事业,因为家住附近,只要不上课天天在民革。

图|民革上海市委会原副主委、静安区政协原副主席罗华荣发言

和武重年先生相识40年的民革上海市委会员副主委、静安区政协原副主席罗华荣读完《武重年口述历史》后同样深有感触,她说,看这本书,活生生的武老师这样一个人展现在我们面前。他一生有比较曲折的经历,但是有一点,不管经历了什么,武老师对党和国家的一片深情从来没有变。这40年来和武老师接触,第一个感觉是武老师是一个非常坦诚、非常耿直也非常较真的一个人,对朋友、同事有什么说什么,从来不隐瞒自己的观点。说他耿直,是因为他只要认为是真理的东西,他会始终坚持,绝不会因为什么压力的关系而改变自己的观点。当然他认为错的,他也会很坦率地承认这个是我不对。说他较真,那个时候每年到年底的时候讨论市委会的工作报告,我们都会有点担心的,他会对我们的工作报告很认真地提出很多意见,包括标点符号,有时候会提得很尖锐,尖锐到我们执笔的人觉得脸也落不下来。但是他认为这个不正确就是不正确。也正因为武老师这么较真,所以后来每一年工作报告起草的时候我们事先都会自己修改很多遍的,然后再提到常委会上审议。当然他还会有意见,但是比较明显的缺点会少很多。也因为武老师的坦诚、耿直、较真,让我们民革市委的工作在不断发展的形势当中不断向前推进。多一些武老师这样的人,我们工作会做得更好,社会上多一些武老师这样的人,我们社会也会进步得更快。第二,武老师对民革非常有感情,对民革工作非常热爱。他没有参加民革以前就参与民革的活动,参加民革以后更是全身心投入。上海大学组织的建立,武老师功不可没。武老师有很多年还是民革上海市委会不在编的处级负责人,多年主持宣传部的工作,为机关建设、民革市委会思想宣传工作作出了很大的贡献。

图|上海大学图书情报档案系教授陆阳发言

上海大学图书情报档案系教授陆阳女士深情回顾了武重年先生筚路蓝缕创建上海大学档案学专业的历程,表示要继承先生打下的良好基础,将先生一手创办的上海大学档案学专业办得更好。

图|民革上海市委会联络部原部长马铭德发言

民革上海市委会联络部原部长马铭德回忆自1984年到民革机关工作后,在与武重年先生的工作接触中,亲身感受到如武先生这样的民革的第二代人,由于自己家庭的历史渊源,大多对民革背景和国民党历史有一定程度的了解,对民革也有热情。在其口述历史一书中为我们留下了非常深厚的上海民革的历史,尤其是上海民革成立过程以及“文革”后恢复工作那段经历。虽然武重年老师叙述得非常平淡详实,但也就是在这个过程当中使我们了解到民革前辈在波诡云谲的时代的精神。我们的党派史往往从大处入手,使得很多前辈党员都淹没在历史长河中,党派历史变得枯燥空洞。而武重年老师的口述为我们展现了很多历史细节和人物的心理状态。马铭德建议民革同仁都应该读一读这本口述历史,了解民革,启迪后人。他也对《武重年口述历史》一书中关于人名的瑕疵提出了中肯的批评。

图|民革上海大学委员会副主委、上海大学社会学院社会工作专业教师邱弘发言

民革上海大学委员会副主委、上海大学社会学院社会工作专业教师邱宏女士分享了武重年先生作为民革上大的灵魂人物,谆谆善诱,关心提携后辈,成为自己政治上的引路人的故事。

图|武重年之女、上海人民广播电台总编室武平发言

武重年之女武平女士从幼年时听祖父讲述身边的人和事说起,谈及武家三代人都有浓重的家族情怀,她满怀感慨地说:父亲的《口述历史》是晚年做得比较大的工作,使得父亲在有生之年把祖父过往的一些事情还有我们家鲜为人知的一些历史史实得以记录下来,为我们武家留下了一份非常珍贵的史料,同时也展现了我们武家两代人和政协、民革的情缘。19年前,我在这幢楼里面参加了纪念祖父诞辰100周年的座谈会,今天又在这里参加我父亲的追思会,我觉得蛮有传承意味的。祖父那一代人真正与中国共产党肝胆相照,我父亲那一代人是为实现祖辈未尽的事业和自己的理想奋斗了许久,这些都是他们留给我或者我这一辈人宝贵的财富,很多事情随着时间的推移会忘记,但是一旦有了烙印就会铭记一辈子。

图|民革上海市委会副主委王慧敏总结发言

民革上海市委会副主委王慧敏最后作总结发言,她谈道:座谈会12位发言者中,既有武老师生前亲密的领导、同事、学生、亲人,还有出版局的领导和专家,每一位的发言都很精彩,也很感人,专家还有一些专业观点的碰撞。整个发言中,有两个高度是一致的。第一个高度一致,对这本书内容的价值是给予高度评价的。第二个高度一致,是对武先生的成就、个人品格给予高度的评价。这两个高度评价是一致的。她特别对《武重年口述历史》一书的策划者、编者、作者表达了敬意,认为这项工作对于民革市委来说有非常重要的意义和价值,2015年10月份出版的《杨小佛口述历史》和今年出版的《武重年口述历史》,为民革党史留存了十分珍贵的文献史料,展现了我们民革前辈的风采,也提升了民革在社会的认知度,传播效应显现出来了,也扩大了民革的社会影响力,同时也能够为我们今天民革开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和开展四史的学习和教育工作提供了非常生动、鲜活的素材和宝贵的精神动力。今天这个会对我们民革很有意义。书中所展现的武先生民革和政协工作中细节中体现的民革前辈以民革为家,满怀激情默默奉献的风范,令人敬重,值得学习。

《武重年口述历史》一书为“上海市文史研究馆口述历史丛书”第四辑之一,于2020年5月由上海书店出版社正式出版。拥有传奇家世,博闻强记、谈锋极健的武重年先生晚年为此书的编撰工作倾注大量心血,与撰稿人上海市档案馆研究馆员马长林先生精诚合作,使得其口述的所听闻和亲身经历的父辈故事,他自己上世纪50年代北上赴中国人民大学读书、毕业后分配至上海图书馆工作和后来被下放到工厂第一线参加劳动期间的社会风潮和交游情况,20年后有幸回归自己原先的专业教书育人,以及加入民革后所作的工作,担任三届上海市政协委员所经历的参政议政活动、受聘为文史馆馆员等等内容充满大量鲜活的历史细节,为读者完整呈现一位知识分子早年经历坎坷后艰难求索终有所成的心路历程。书中回眸有反蒋名宿之称的父亲武和轩的风云岁月,特别是多年随侍父亲参与全国政协会议等参政议政活动中的经历见闻,以及本人奉父命加入民革,父子两代人与民革上海市委结下不解之缘,以家庭和个人视角折射上海民革和统一战线曲折发展之路,弥足珍贵。令人遗憾的是,2017年12月,因突发心脏病,武重年先生未能等到本书的出版即溘然长逝。《世纪》杂志自2018年第一期起陆续选刊书中《席慕容曾是我儿时的玩伴》《我所知道的邱清泉之子邱国渭》《“藏龙卧虎”的上图》《父亲武和轩与民革上海市委》等多篇精彩文章,引发社会广泛关注。今年5月《武重年口述历史》终于付梓面世,足以告慰先生的在天之灵,亦是对其最好的纪念。

本次座谈会庄重而不乏温情。来自出版界、民革上海市委会、上海大学的与会者从各自视角回忆与武重年先生生前的交往及他在图书档案学专业领域的建树和参政议政方面的独特贡献,缅怀他严谨求实的学者风范和思维敏锐、正直敢言的人格魅力。