1997年,“东方明珠”香港在万众瞩目中回到了祖国母亲的怀抱,也结束了长达155年的被殖民历史。今年是香港回归二十周年,最近一期由中央文史研究馆和上海市文史研究馆共同主办的《世纪》杂志为纪念这一重大历史时刻,特邀时任上海电视台驻港记者的劳有林先生写作《亲历香港回归的不眠之夜》一文,和《“百年中英街”的经典老照片》《香港回归前夕的一次特殊使命》两篇文章一起,作为“纪念香港回归二十周年”世纪特稿重拳出击。《亲历》一文抢在6月30日在《世纪杂志》微信公众号上及时发布,当天和次日点击率急速上升,截止7月18日,文章点击率超过3500人次,产生了较大的社会反响。

《亲历》的作者劳有林,1993年底被上海电视台派往香港。1997年6月30日,身负重要采访任务的他和同事记录了英国末任港督彭定康和香港首任行政长官董建华在港督府门前的会晤过程。在董建华挥手和彭定康转身的一刹那,记者的相机按下了快门。第二天,香港的报纸出现了了这样一张照片,文字是:“一个来了,一个走了。”寥寥数语,道尽时局。

1997年,末代港督彭定康与首任行政长官董建华在港督府“会晤”

然而回归之夜并非一派和谐。在立法局大楼外,反对派人士汇聚起来,要求彭定康立下的“立法局议员”在7月1日成为香港立法会议员,这种由港英当局来安排回归后的香港政制的诉求,自然被中国政府拒绝。香港回归大典在香港新会展中心举行,临近午夜子时,解放军通过深圳文锦渡口岸浩浩荡荡地进入香港,沿途收到香港同胞的热烈欢迎。而在时代广场一角,却有一批港英子民,拿出自制的英国女王、查尔斯王子等人的画像,大喊“香港不死,女王万岁”。这些对回归表示悲观的观点,混在在“庆祝香港回归祖国”“起来不愿做奴隶的人们”的主流声音中,构成了民众激辩浪潮的一小股暗流,更揭示了当时香港文化和思维环境的复杂和多元。

作者以新闻记者的敏锐目光和高度的历史责任感,用镜头捕捉到了那一天一夜一个个难忘的历史瞬间,以其独特的视角,还原了沧海桑田的历史风貌与波谲云诡的时代风云,今天读来仍意味深长。劳有林先生还记录了香港除旧迎新的种种画面:香港警察摘除旧警徽,换上有特区区徽标记的新警徽;邮政员工搬走有女王皇冠标记的邮筒,安装新的有特区区徽的新邮筒……洋洋洒洒的字里行间,无不折射出二十年前举国上下迎接香港回到祖国怀抱时扬眉吐气的喜悦之情与自豪之感。

值得一提的是本期《世纪》杂志精华荟萃,还刊有《我认识的王海容》《冬皇孟小冬为何终老台北》《李宗仁秘书回忆录出版始末》等优质文章,值得一读,《文汇报》APP的《文汇世纪》板块以及《国家人文历史》微信公众号也纷纷转载。

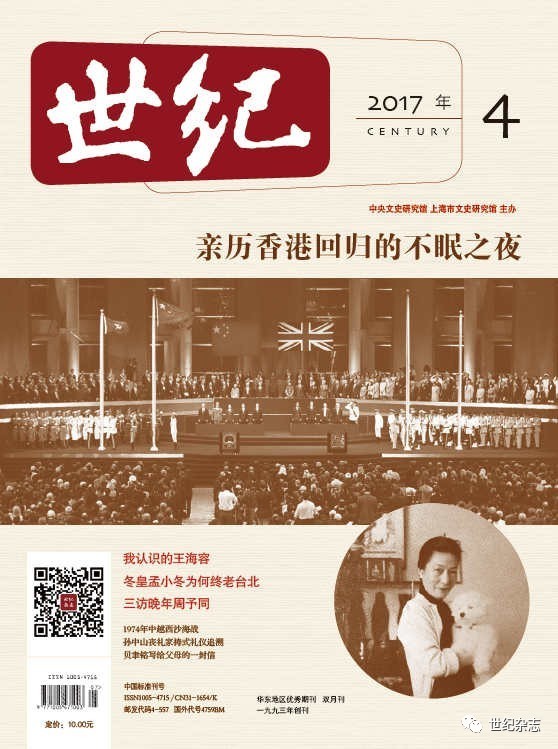

《世纪》杂志2017年第4期封面